正常圧水頭症

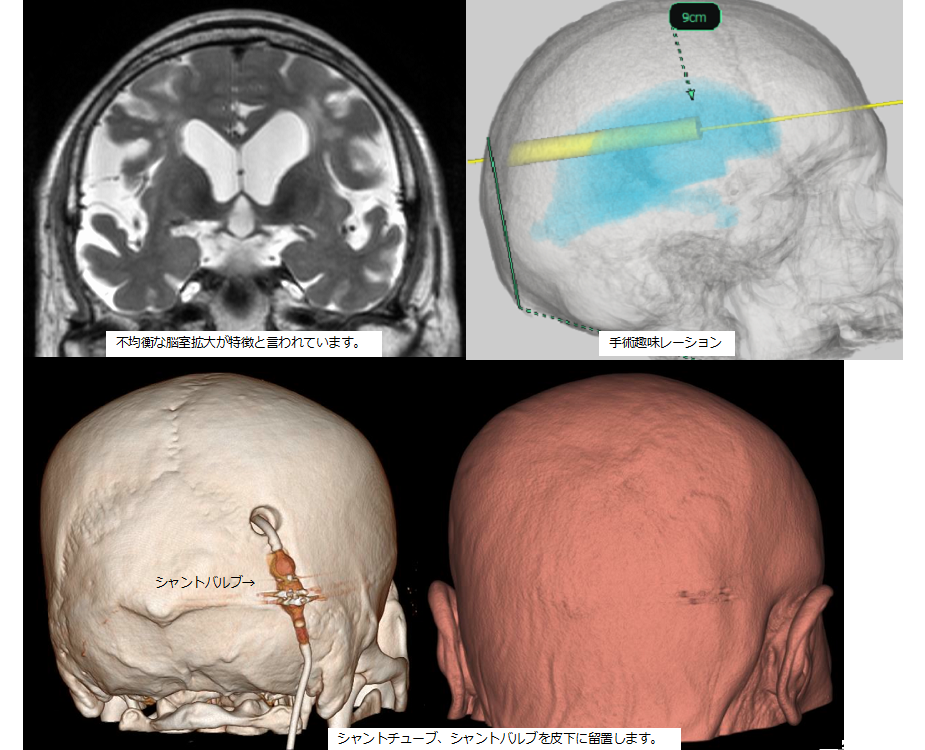

通過障害がないにも関わらず脳室内に髄液が過剰に貯留する状態です。頭蓋内圧の上昇はなく、ただちに生命に危険が及ぶことは少ないです。脳出血、髄膜炎、脳腫瘍など脳の疾患が原因で起こることもあります(続発性水頭症)が、このような原因なく起こるものを特発性正常圧水頭症(iNPH、ハキム病)といいます。ご高齢の方に多く、年単位の緩徐な経過で認知機能低下、歩行障害、排泄障害(尿失禁)などの症状をきたします。

診断は頭部CT, MRIなどの画像検査と、腰の背骨の間に針を刺し髄液を採取することで正常圧であること、症状の変化を評価(タップテスト)します。

薬剤は有効でなく、髄液を体内の他の空間に排出させる手術(シャント術)で症状が改善する可能性があります。手術方法には脳室腹腔シャント術、腰椎腹腔シャント術、脳室心房シャント術があります。全身麻酔で頭(脳室)/腰(脊髄腔)の髄液の空間と腹腔内/心房内にチューブを挿入し、接続して皮下に埋め込みます。チューブの途中には磁力で髄液の流れを調節するシャントバルブシステムを挿入します。

治療できる認知症として注目を集めていますが、アルツハイマー型認知症やパーキンソン関連疾患との鑑別が難しい場合もあり、脳神経内科とも協力しながら治療を進めています。

*日本正常圧水頭症学会 https://jnph.umin.jp

*「特発性正常圧水頭症(iNPH)と類似疾患との鑑別診断、および併存診断と治療、診療連携構築のための実践的手引き書」https://jnph.umin.jp/guideline/index.html

(*メジフィックス https://www.nmp.co.jp/member/ninchisho/inph/guideline/index.html)