脳卒中の診療・ネットワーク

脳卒中地域連携クリティカルパス

クリティカルパスとは

プロジェクトや一連の業務において、目的を達成するまでのプロセスを決定づける、余裕や無駄な部分を省いた重要なタスクの流れのことで、医療・介護・福祉分野でも、検査・治療・入院などの計画を明示的にして在院日数短縮や患者の安心感を得る手法(クリニカル・パス、ケア・マップなど)として使用されている。

脳卒中地域連携クリティカルパスとは

脳卒中診療では、急性期から回復期、維持期の在宅に至るまで、一貫性と継続性を保持した治療とケア体制が必要であり、各地域の病院・診療所群において、患者情報を集約し共有することにより、効率的かつ効果的な医療、保健福祉サービスの提供体制を構築することができる。1つの病院内ですべてのプロセスを遂行することは不可能であり、各地域の既存または新設された医療資源を有効に使って、脳卒中診療連携が構築される必要がある。改正医療法(平成19年)により、医療計画制度のもと、4疾病5事業において医療連携体制を構築することになり、脳卒中(4疾病の1つ)においても都道府県ごとに体制整備が進められている。また、脳卒中の医療連携体制が構築できると、脳卒中を対象とした地域連携診療計画管理料(急性期病院 900点)及び地域連携診療計画退院時指導料(療養病院等 600点)の算定が可能となっている。この地域連携診療計画管理料等を算定するための条件の1つとして、連携施設間で使用する「地域連携クリティカルパス」の策定がある。脳卒中地域連携クリティカルパスは、医療の内容を評価・改善し、質の高い医療を患者さんに提供するためのツールとして、脳卒中患者の入院から退院までの計画が立てられ、各病院・診療所、開業医の間での、継ぎ目のない役割分担、治療期間、在宅支援が行われることになる。

メリットとデメリット

医療用のクリティカルパスとは、良質で適切な医療を効率的かつ安全に提供するための手段として、立てた計画の内容及び流れを定期的に評価することにより、医療の進歩に合わせた医療を患者さんに提供することができる。しかし、医療内容が保障されるものではなく、画一化されることで、個々の患者への柔軟な対応が制限される懸念があり、患者の状態に応じ、日本人特有の細かい配慮を盛り込むことが必要である。また、すべての病気をクリティカルパスの対象とすべきではなく、同じ病気でもクリティカルパスが有効に生かせない場合もある。担当医師とその患者さん及び御家族は、入院後の検査・治療の予定と内容、リハビリテーションの計画と内容、転院・退院の目安、転院後や帰宅後の計画などを事前に理解し共有することができ、計画から逸脱した場合に適切に対処することができる。

脳ドック

脳ドックは、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し,それらの発症あるいは進行を防止することを目的として行われます。無症候性脳梗塞など、特に症状がみられないまま進行する脳の病気の発見に優れた成果をあげています。

検査対象(推奨)

- 脳ドックの積極的な対象は中・高齢者が望ましいです。

- 脳卒中の家族歴,高血圧,糖尿病,肥満,喫煙などの危険因子を有するハイリスク群に対して重点的に受診を勧めます。

問診・診察

- 既往歴,家族歴,生活歴,危険因子を含む問診を行います。

- 神経学的診察を行います。

- 身体計測として,身長,体重,腹囲,血圧,脈拍を測定します。

- 頚部血管雑音と心雑音の有無を聴取します。

検査内容(推奨)

- 尿一般検査(蛋白,糖,潜血)

- 血液検査:一般末梢血検査(白血球数,赤血球数,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血小板数),血液生化学検査(総蛋白,アルブミン,血糖,HbA1c,総コレステロール,HDLおよびLDLコレステロール,中性脂肪,尿酸,尿素窒素,クレアチニン)を行います。

- 選択検査:フィブリノゲン,ホモシステイン,リポ蛋白(LP)(a),高感度CRP,レムナントリポ蛋白(RLP),plaminogen activator inhibitor 1(PAI-1),抗リン脂質抗体など。

- 安静時標準12誘導心電図検査:心房細動を中心とした不整脈の検出に有用です。

- 認知機能検査

- 頭部MRI・MRA検査:発症間もない脳梗塞の病変や小さな梗塞、動脈硬化が進行している血管、動脈瘤を発見することができます。

- 頸部血管超音波検査:頸動脈硬化や閉塞、狭窄などがわかります。

- その他:胸部X線,脳波,脳血流検査,ホルター心電図,心臓超音波検査、眼底検査など

検出可能病変

無症候性脳梗塞、白質病変、未破裂脳動脈瘤、脳腫瘍、無症候性脳出血、脳動静脈奇形、海綿状血管腫、もやもや病、無症候性頸動脈および脳主幹動脈狭窄または閉塞など。

(脳ドックのガイドライン2008, 日本脳ドック学会より引用)

Stroke Care Unit

我が国では心疾患のCoronary Care Unitと同じ意味合いで用いられることが多く、通常、脳卒中急性期の病態が不安定な時期に高度な集中治療を行う病棟を意味します。欧州ではStroke Unitと称し、医師、看護師、理学・作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー等の多職種で構成された脳卒中専門の総合医療チームにより組織化された医療介入を行ない、脳卒中専門病棟で脳卒中急性期からリハビリテーションまでを一貫して施行します。この場合、従来の一般病床での治療と比較し、死亡率の低下、在院期間の短縮、自宅退院率の増加、長期的なADLとQOLの改善を図ることができ、本邦の脳卒中ガイドライン2015においてもグレードAで推奨されています。

組織化されたStroke unit care(Stroke Unit Trialists’ Collaboration, BMJ 1997;1151-9)では、

- 協調的な多職種によるリハビリテーション施行

- 脳卒中とリハビリテーションに興味を持つ専門職員配置

- リハビリテーション作業において介護師の定期的な関与

- 教育と訓練の標準計画予定

が行われ、さらに集中的あるいは包括的な介入も含まれます。集学的な人員配置<医師,看護師,治療スタッフ(理学・作業療法士,言語聴覚士、ソーシャルワーカー)と、組織化された多職種チームによる治療が必要で、少なくとも週に一度は包括会議が開かれます。

脳卒中治療病棟の実際

脳卒中を治療する病棟は、以下のように地域、病院により様々ですが、日本において保険収載されているSCUは一般病棟の治療室を単位として、必要な医師が常時配置されており、看護基準3:1以上、常勤の療法士が1名以上配置され、脳卒中患者が80%以上を占めるものと定義されています。

- 脳卒中専門病棟

-

脳卒中患者のみを治療する個別の病棟で専門看護職員を含む多職種チームが治療に当たります。この部門は次のようにも細分化されます。

①Acute stroke unit

急性期の患者を受け入れるが一週間ほどで退室する。この部門も広く次の3範疇に分けられます。

集中治療 intensive 連続監視を行い、生命維持能力設備と高い看護水準を持ちます。 準集中治療 semi-intensive 生命維持設備はありませんが、高い看護水準と連続監視を行います。 上記に属さない non-intensive – ②Rehabilitation stroke unit

リハビリテーションに主体とします。急性期を乗り越えた患者を受け入れます。およそ発症一週間後です。

③Comprehensive stroke unit

Acuteとrehabilitationを複合します。急性期も受け入れますがリハビリテーションも供給します。必要であれば数週間治療を行います。

- 混合リハビリテーション病棟

- 脳卒中に特化しませんが、専門看護職員を含み多職種チームで一般的なリハビリテーションを行います。

- 移動型脳卒中チーム

- 専門看護職員は含みませんが、多職種チームが様々な設定で治療を行います。

- 一般病棟

- 多職種を含まない急性期内科あるいは神経内科病棟に置ける治療を行います。

患者予後の観点から

脳卒中患者は、組織化されたstroke unit careを受けますと、生存、自宅への退院、自立性確保の可能性が高くなります。これらの結果は、個別の脳卒中病棟で協調化された多職種チームによる治療と、一定期間のリハビリテーションを受けることにより得ることができます。しかし、本邦では、欧州のように脳卒中に特化した病棟を持つStroke Unitはほとんど存在せず、超急性期治療を行う脳卒中センターが増えつつあります。急性期を過ぎると一般病棟での治療が主流なりますが、高齢化と生活習慣の変化で虚血性脳卒中が増加しており、早急な改善が望まれます。

虚血性脳卒中に対しては、我が国でも4.5時間以内の組織プラスミノーゲンアクチベーター静注療法が2005年から認可され、最近では機械的血栓除去を行うことで機能予後、生命予後ともに改善させることが明らかにされました。しかしこれらの機材の使用も8時間と時間制限があり、いかに早期に虚血性脳卒中の診断を行い、最先端医療を受けられるようにするかが重要となってきています。現在、これらの治療が受けられるのは本邦で5%程度、欧州でも10%をわずかに超える程度です。欧州ではCT、一部の血液検査、画像通信装置を搭載した救急車が登場し、Mobile Stroke Unitと称され、少しでも先端治療をうける機会が増えるようにと期待されています。日本国内においては、プラスミノーゲンアクチベーターを点滴後にカテーテル治療が迅速実施可能な病院への転送(drip & ship)や、カテーテル治療チームの出張(drip & drive)などが実施されています。

脳梗塞の治療

脳梗塞の治療においてはまず脳卒中を疑うことから始まります。このためには患者に対する啓発、病院前診断、種々のstroke scale 使用などにより、速やかに診断、治療にたどり着く必要があります。症状経過、神経所見から脳梗塞を疑い、画像診断をすることで初めて脳梗塞と診断され治療が開始できます。

脳梗塞の治療には急性期治療、慢性期治療、発症予防、危険因子の管理が挙げられます。また、一過性脳虚血発作(TIA)、無症候性脳血管障害なども脳梗塞の予備軍として治療が必要な場合も多いです。脳梗塞の治療全般に関して、脳卒中ガイドライン2015に詳しく述べられています。基本的にはこれを踏まえた上で個々の症例の治療に応じて治療を行っていくべきです。

(1)脳梗塞急性期の治療

急性期の診断と管理

脳梗塞急性期の診断にはCTよりMRIの有用性が高く、特にMRIのdiffusion-weighted image(DWI)は発症早期より診断能が高いです。実際にはCT装置の普及率が高く検査も短時間で、撮影上もペースメーカーや体内金属のような禁忌がなく出血性病変の診断が容易なため、緊急時はまず頭部CTを撮影し可能であればMRI検査を追加するのが現実的です。脳梗塞と診断された場合の管理として、①血圧の管理、②重症例では呼吸管理、血糖の補正、低栄養でのカロリー、タンパク補給、③頭蓋内圧亢進を伴う重症例では高張グリセオール投与、④深部静脈血栓症および肺塞栓症への対策、⑤合併症一般の予防と治療:急性期リハビリテーション、抗潰瘍薬による消化管出血の予防、発熱の管理、痙攣の治療、などが重要です。

脳梗塞急性期の内科的治療

内科的治療として①血栓溶解療法(静脈投与)、②抗凝固療法、③抗血小板療法、④脳保護薬、⑤その他:アルブミン、デキストランによる血液希釈療法、低体温療法、高圧酸素療法、などがあります。詳しい治療法に関しては脳卒中ガイドライン2015を参照ください。脳卒中ガイドラインでも遺伝子組み換え組織プラスミノーゲンアクチベータ(rt-PA、アルテプラーゼ)の静脈内投与による血栓溶解療法は強く推奨されています。ただし、発症4.5時間以内など治療適応、除外項目があり、速やかな診断、治療開始が求められています。梗塞急性期においては抗血小板剤の投与は有効で、ガイドラインにおいても推奨されています。ただし、脳梗塞の病型(ラクナ梗塞、アテローム血栓性梗塞、心原性塞栓、TIA)によって保険適応、禁忌があり実際の使用にあたっては注意が必要です。なお、ステロイド療法は科学的根拠がなく勧められていません。

脳梗塞急性期の脳血管内治療、外科治療

脳血管内手術の進歩により頭蓋内血管閉塞に対して、血栓回収療法、経動脈的な選択的局所血栓溶解療法、頭蓋内血管の血管形成術などによる再開通療法が可能となっています。特に近年、血栓回収療法のデバイス(ペナンブラやソリティア、トレボなど)が保険適応となり、治療可能な時間もrt-PAの4.5時間よりは長く、閉塞血管の再開通が得られた場合には予後の改善が期待でき、最近の知見では機能予後、生命予後ともに改善することが明らかにされています。ただし、これらの治療を行うには、十分な脳血管撮影装置およびデバイス、脳血管内治療医、脳神経外科医などが迅速に対応できなければなりません。このため、より早期の診断、治療開始あるいは必要に応じ転送など迅速な処置が重要です。広範な脳梗塞、小脳梗塞に対しては開頭外減圧療法の適応となる場合もあります。

TIAの急性期治療と脳梗塞発症防止

TIA発症後は脳梗塞を発症するリスクが高いため、速やかに発症機序を確定し予防のための治療を開始しなくてはなりません。

(2)脳梗塞慢性期の治療

脳梗塞の再発予防として高血圧、糖尿病、脂質異常症などの管理が行われます。心房細動を持つ患者ではワーファリンやDOACと呼ばれる新規経口抗凝固薬が、非心原性脳梗塞に対しては抗血小板剤が有効とされています。ただしこれらの薬剤は出血性合併症を高めるリスクもあります。また、抗凝固薬、抗血小板薬とも新たな薬剤が開発、保険適応となってきており、各薬剤に応じた適切な投与、管理が必要です。 脳梗塞慢性期に行う外科的治療として頚部頚動脈狭窄症に対する頚動脈内膜剥離術(CEA)、頚動脈ステント留置術(CAS)、EC-IC バイパス、などがあります。CEAは治療適応、エビデンスも含め確立された治療法です。ただこれらのエビデンスの根拠は20年前のデータに基づいており、内科的治療の進歩、現在のBest Medical Treatment の成績を考慮すると、特に無症候性病変に対する適応は十分に検討する必要があります。各種デバイスの進歩とともにCAS施行例も増加しているが、治療成績に関してのエビデンスは十分とは言えず、やはり無症候性病変に対する適応は慎重にすべきです。また、EC-ICバイパス術においても脳血流評価を行い、外科治療リスクを考慮して慎重に適応を決定する必要があります。

脳出血の治療

脳出血の治療においてまず注意すべき点は、出血原因の検索です。通常の高血圧性脳出血のほか、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、海綿状血管腫、静脈洞血栓症など出血の原因となり得る疾患を鑑別する必要があります。これらの疾患を除外することが、正しい治療および予後の改善につながります。 ここでは主に高血圧性脳出血の治療に関して述べる。基本的には脳卒中ガイドライン2015を参照にした上で個別の症例に合わせて治療を行います。

急性期治療前の脳出血の診断

脳出血が疑われる場合にはまず頭部CTで高吸収域として描出される病変で診断するのが一般的です。MRIでは信号変化から出血の時期が推定できる場合もあり、脳浮腫などの診断も容易です。また、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、海綿状血管腫などもMRIでは比較的診断が容易です。高血圧性脳出血以外の疾患が疑われた場合には単純CTのみでなく、直ちに造影3D-CT angiography、あるいはMRIを追加し鑑別診断をする必要があります。

脳出血急性期の初期治療

高血圧性脳出血の急性期治療ではまず全身の管理を行います。降圧薬として通常ニカルジピンの点滴投与が行われています。添付文書上は脳卒中急性期の脳圧亢進や頭蓋内出血に関して禁忌と書かれていますが、American Heart Association (AHA/ASA) のガイドラインでは使用が推奨されており、日本のガイドラインでもこれらの使用制限は根拠に乏しいとされています。ニフェジピンカプセルの舌下投与は急激な血圧変動を起こす危険があるので行いません。

高血圧性脳出血の手術適応

出血の部位および出血量の画像的診断および症状により手術適応を考慮します。手術方法としては、開頭血腫除去術、定位脳内血腫除去術があり、脳浮腫が強い場合には外減圧術を行うこともあります。水頭症に対しては脳室ドレナージ術を行います。

脳出血の慢性期治療

高血圧対策、痙攣対策、うつ状態に対する治療を行います。

脳卒中ガイドライン2015の要約

高血圧性脳出血の非手術的治療

- 血圧管理

- 収縮期圧140mmHg未満に降下させ、7日間維持します。

外科治療を行う場合にはより積極的に降圧します。薬剤に関してはカルシウム拮抗薬、あるいは硝酸薬がすすめられます。 - 呼吸管理

- 意識障害、呼吸障害のある場合には気道確保、人工呼吸管理を考慮します。

軽症から中等症の患者に対するルーチンの酸素投与は推奨されません。降圧酸素療法は推奨されません。 - 脳浮腫、頭蓋内圧亢進の管理

- 高調グリセロール投与は推奨します。ステロイド投与は根拠はありません。

頭蓋内圧亢進に対し上半身30°挙上すると良いとの報告があるが血圧低下に注意します。 - 痙攣の管理、上部消化管出血の管理

- 痙攣発作には抗てんかん薬を使用します。

重症脳出血例では特に消化管出血の合併に注意し、抗潰瘍薬の予防的投与が推奨されます。 - 止血薬の投与

- 血液凝固系に異常がない場合には凝固因子を含めた血液製剤の投与は推奨されません。

血小板や血液凝固系の異常を合併し出血傾向が認められる症例では、病態に応じて血小板、プロトロンビン複合体、新鮮凍結血漿などの血液製剤の投与を考慮。脳出血急性期に対して血管強化薬、抗プラスミン薬の使用は科学的根拠がありません。 - 深部静脈血栓症および肺塞栓症の予防

- 脳出血急性期で麻痺を伴う場合、弾性ストッキングおよび間欠的空気圧迫法ないしその併用により深部静脈血栓症、肺塞栓症の予防を行うべきです。

高血圧性脳出血の手術適応

出血の部位に関係なく血腫量10ml未満の症出血または神経学的所見が軽症な症例は手術適応はありません。深昏睡(JSC Ⅲ-300)の症例に血腫除去を勧める根拠はありません。

被殻出血神経学的所見が中等症、血腫量が31ml以上でかつ血腫による圧迫所見が高度な場合に手術適応を考慮。特にJCS Ⅱ-20 ~ 30程度の意識障害を伴う場合には定位脳内血腫除去手術が勧められません。

- 視床出血

- 血腫の脳室内穿破を伴う場合、脳室拡大の強いものには脳室ドレナージ術を考慮しても良いと考えられます。

血腫除去を勧めるだけの根拠はありません。 - 皮質下出血

- 脳表からの深さ1cm以下のものでは特に手術の適応を考慮して良いと考えられます。

手術方法としては開頭血腫除去が推奨されます。 - 小脳出血

- 最大径が3cm以上の小脳出血で神経学的症候が増悪している場合、または脳幹を圧迫し水頭症をきたしている場合には手術適応となります。

- 脳幹出血

- 血腫除去の根拠はありません。脳室内穿破が主体で脳室拡大が強いものは脳室ドレナージ術を考慮します。

- 成人の脳室内出血

- 脳血管の異常による可能性が高く出血源の検索を行います。急性水頭症が疑われれば脳室ドレナージを考慮します。

慢性期脳出血の管理

- 高血圧対策

- 拡張期圧を75~90mmHg 以下にします。

- 痙攣対策

- 手術症例以外では抗てんかん薬の予防的投与は勧められません。

遅発性痙攣(発症2週間以降)例では抗てんかん薬を投与します。

脳卒中後に高率に出現するうつに対しては積極的に発見し、薬物治療を行います。

くも膜下出血の治療

くも膜下出血は、脳動脈瘤破裂によるものが臨床上最も重要でありますが、他の血管奇形、外傷、腫瘍性病変、血液疾患、服用薬剤の副作用などで生じることもあります。脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血は、世界では年間人口10万人あたり10人程度の発生でありますが、日本では年間人口10万人あたり15-20人と多く、50歳以下の突然死の原因疾患の第1位です。典型的には、突然の激しい頭痛で発症し、嘔吐、意識消失、頸部痛(髄膜刺激症状)、羞明または痙攣を伴います。出血の程度と初期の意識障害の程度などにより予後は変わるが、約半数近くが死亡し、明らかな後遺症なく回復できる割合は20-30%程度、社会復帰率は10-20%程度、通常の生活ができても高次脳機能障害として後遺する頻度が高い重篤な疾患です。一旦破裂した脳動脈瘤から再出血が起こると極めて重篤な転帰となるために、再出血予防処置が行なわれるまでに慎重かつ適切な処置・治療は必要です。また、破裂する前の脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤)が発見されたとき、脳動脈瘤の破裂リスク、治療リスクを十分に勘案し、本人や家族と相談の上、予防的治療が行われることもあります。

くも膜下出血の治療

(1)初期治療(脳卒中ガイドライン2015より引用)

くも膜下出血の診断が遅れると予後の悪化につながるため、迅速かつ的確な診断と専門医による治療が必要です。くも膜下出血と診断された場合、発症直後は再出血を予防するために、安静を保ち、侵襲的な検査や処置は避けることが望まれます。再出血を予防するために、十分な鎮痛、鎮静、降圧が望まれます。重症例においては、脳循環の改善が重要であり、高浸透圧利尿剤の投与、心肺合併症に注意した全身循環の管理が必要です。また、脳内血腫、急性水頭症合併例では外科的処置を必要とする場合があります。

(2)破裂脳動脈瘤に対する再出血予防処置

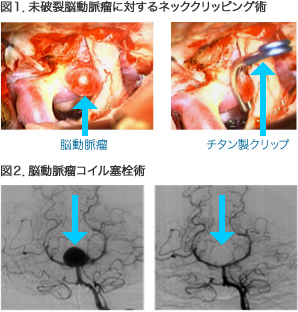

脳動脈瘤からの再出血を予防する治療として、脳動脈瘤ネッククリッピング術(図1)、脳動脈瘤コイル塞栓術(図2)があります。脳動脈瘤ネッククリッピング術は、開頭術を行い、顕微鏡下に脳動脈瘤と周辺血管を剥離、露出して、脳動脈瘤のネックをチタン製のクリップで挟み、動脈瘤の中に血液が流れないようにする方法です。脳動脈瘤コイル塞栓術は、脳動脈瘤の中にマイクロカテーテル(直径0.5mm程の細くて長い柔らかな管)をマイクロガイドワイヤー(0.3mm程の細くて長い柔らかなワイヤー)を用いて脳動脈瘤内に誘導し、形状記憶の柔らかいプラチナコイルを充填する方法です。脳血管内手術のひとつである脳動脈瘤コイル塞栓術は、開頭術を行わずに治療することができる反面、ネッククリッピングに比べて再出血や再治療のリスクが高くなります。

(3)脳血管攣縮に対する治療

脳血管攣縮には、動脈瘤破裂直後(48時間以内)に一過性に生じる早期攣縮early vasospasmと、その後一旦寛解し、Day5~7にかけて遅発性に生じ長期間(2週間程度)続く遅発性攣縮 delayed vasospasmがあり、臨床状問題となるのは後者であり、発生頻度は、脳血管撮影上は約70%、虚血症状を呈する頻度は約30%、そして15%は予後不良といわれ、未だ病態は解明されておらず、根本的治療法は確立していません。予防法として、脱水補正は必須であり、その他、脳槽内血腫除去(手術時のt-PA投与、ウロキナーゼによる灌流法)および塩酸ファスジルやオザグレルナトリウムの静注療法、治療法として、triple H療法(hypertensive、hypervolemic、hemodilutional)、塩酸パパベリンの選択的動注や経皮的血管形成術などが行われています。

(4)正常圧水頭症に対する治療

くも膜下出血後1~3ヶ月頃に出現する脳室拡大により、見当識障害、歩行障害、尿失禁を呈する病態であり、脳室腹腔短絡術(シャント術)を行うことで症状は改善します。

脳卒中リハビリテーション

1.急性期

従来、我が国では、早期離床が脳循環動態に与える悪影響への懸念から、脳卒中急性には安静臥床をとらせる必要があるという考えが根強く、発症からリハ開始までの期間は国際標準よりも長い傾向が見られていました。しかしながら安静臥床の長期化は廃用性症候群の進行をきたし、筋萎縮や関節拘縮のみならず沈下性肺炎や褥瘡などをも惹起するとされています。

従って、可能な限り早期(できれば発症当日)からリハを開始する必要があると言えます。具体的にはベッドサイドでの関節可動域訓練や良肢位保持から始め、可能なら寝返り動作や早期座位・立位訓練、摂食・嚥下訓練を行います。

他方、急性期では病態が安定していないために十分なリスク管理が必要です。昏睡、神経徴候の進行、くも膜下出血、脳内出血、重度の起立性低血圧、急性心筋梗塞があればリハの開始を遅らせる必要があります。また、合併症として高血糖、低栄養、けいれん発作、中枢性体温上昇、深部静脈血栓症、血圧の変動、肺炎、麻痺側の無菌性関節炎、消化管出血、褥瘡、尿路感染症などが起こりやすく、注意が必要です。

2.回復期

急性期を脱した後(発症あるいは術後から数週間後)から6ヶ月までは回復期と言われ、急性期に続き集中的にリハを行うことにより最大限の回復が期待できると考えられています。本邦では、回復期リハの場として、回復期リハビリテーション病棟(回リハ病棟)が診療報酬体系に設けられています。回リハ病棟には入院対象疾患・期間が定められており、脳卒中においては発症あるいは手術後2ヶ月以内の方が対象とされており、回リハ病棟として入院可能な期間は150日以内(高次脳機能障害を伴う場合は180日以内)です。

回リハ病棟では医師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護師など他職種によるチームアプローチを行います。医師が病態に応じてリハ処方や医学的管理を行い、処方に応じてPTは物理療法や運動療法を用いて四肢体幹機能、基本動作の改善を、OTは作業療法などを用いて上肢機能や功緻動作、生活動作、認知機能の改善を、STは言語訓練や嚥下訓練などによる言語機能・高次脳機能、摂食・嚥下機能の改善を図ります。看護師は訓練室で「できるADL」を日常生活で「しているADL」にするべく、他職種と相談し医学的管理と生活指導に当たります。

3.維持期

回復期リハ終了後は維持期とされ、獲得した機能を維持するべくリハを継続することが望ましいとされています。維持期のリハは医療機関や介護施設での通院・通所リハや訪問リハが主であり、訓練内容も集中して行う専門的な訓練から簡単な訓練の継続が中心となります。しかし、長期的なリハ継続により機能維持のみならず機能向上を認める例もしばしば認められます。患者さん御本人や御家族に「毎日の生活そのものがリハビリテーションである」という意識を持っていただくのが大事ではないかと思います。

4.最近の脳卒中リハにおける話題

最近マスコミなどで取り上げられているリハについていくつか簡単に述べさせていただきます。

(a)Constraint-induced movement therapy (CI療法)

片麻痺にて非麻痺側をアームスリングやミトンで拘束し、麻痺側の運動を誘発しようとする方法です。適応を誤らなければ十分な効果が期待され、いわゆる慢性期でも効果が得られることが報告されています。一方で健側を拘束することによるストレスやプログラム策定の難しさなどが問題点として挙げられます。

(b)反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)

磁気を用いて脳の局所に電気刺激を誘発し、神経回路の促通や痙性の抑制を図る治療法です。磁気を用いることで刺激箇所の疼痛が抑えられ、また、刺激箇所によりうつ症状やパーキンソン症状にも効果があるとされています。脳卒中リハではまだ症例の蓄積が十分でないとされており、今後の検討が待たれます。また、てんかんを既往に持つ人や体内に金属を有する(ペースメーカーなど)方には使用できません。

(c)川平法(促通反復療法)

鹿児島大学の川平和美教授が考案した、伸張反射等を利用した促通手技を反復することで脳の可塑性を促す手法です。手技を実践するには講習を受ける必要があるため、実践している施設は非常に少ないのが現状です。 いずれのリハにおいても適応条件があり、効果にも個人差があることを御理解いただく必要があると思われます。