各疾患説明 脳血管障害

脳血管障害

脳血管障害という言葉は、脳血管の病気により脳に発生する障害に対して使われます。症状を出すもの(症候性)なのか症状がないもの(無症候性)なのか、また突然起こるもの(急性)なのかゆっくり起こってくるもの(慢性)なのか、など症状の有無や発症形式によっても分類されています。

無症候性脳血管障害には、病気に関連する症状のない隠れ脳梗塞や未破裂脳動脈瘤など人間ドックや頭を打ったときに実施した画像検査で偶然発見されるものがあります。また症候性のもので突然発症をするものを脳卒中と呼びます。緩徐な進行で特に小さな脳梗塞を繰り返すうちに脳機能が障害され徐々に認知機能が低下するのが脳血管障害性認知症です。

脳卒中

「脳卒中」という言葉はとてもよく知られた言葉です。その由来と意味については国立循環器病センター名誉総長 山口武典先生の著書(Ⅰ)によれば、『脳卒中とは「卒然として邪風に中(あた)る」という意味の言葉で、脳血管の閉塞や破綻(出血)によって起こる病気の総称である』とあります。卒中風という言葉から「卒中」、「中風」などと呼ばれるようになり、現在でも脳血管の病気、とくに急激に発生する脳障害に対して使われ、元気な人がある日突然倒れてしまう病気として知られています。

脳卒中には「くも膜下出血」、「脳梗塞」、「脳内出血」という三つの大きな範疇があります。いずれもある日突然訪れること、その原因が脳の血管に生じたトラブルであることは共通しています。

(Ⅰ)脳卒中ことはじめ 山口武典 編著 医学書院

1)くも膜下出血について

〜脳動脈瘤破裂〜

くも膜下出血は、日本では年間人口10万人あたり20人程度発症すると言われています。90%は脳血管にできる脳動脈瘤の破裂により起こります。発症すると約50%は死亡する非常に重篤な疾患です。また突然死を免れても、動脈瘤が再破裂することで再び危険な状態にさらされます。再破裂は特に発症24時間以内が最も起こりやすく、ほとんどの例は72時間以内に起こっています。このことから発症72時間以内に再破裂予防の治療を行うことが一般的です。外科的な再破裂予防治療としては2つの方法があります。「脳動脈瘤ネッククリッピング術」と「脳動脈瘤コイル塞栓術」です。

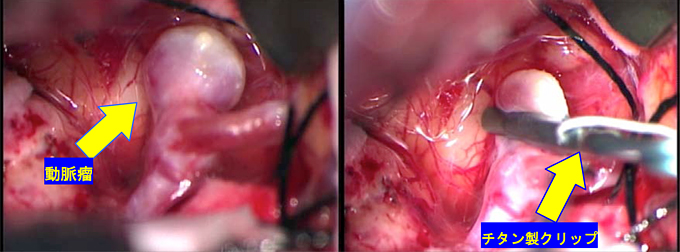

脳動脈瘤ネッククリッピング術は、開頭術を行い、脳神経外科手術用の顕微鏡を用いて脳動脈瘤を周辺の血管や脳から剥離して、脳動脈瘤のネック(頚部:血管から飛び出している根元の部分)をチタン製のクリップで挟み、動脈瘤の中に血液が流れないようにする方法です。

| 脳動脈瘤に対するネッククリッピング術 |

|

脳動脈瘤コイル塞栓術は、脳動脈瘤の中にマイクロカテーテル(直径0.5mm程度の細くて長い柔らかな管)をマイクロガイドワイヤー(0.3mm程度の細くて長い柔らかなワイヤー)を用いて脳動脈瘤内に誘導し、形状記憶のある柔らかいプラチナコイルを充填する方法です。大腿の付け根や腕の動脈からマイクロカテーテルを誘導するための支えとなる少し太め(2mm程度)の管(親カテーテル)を頚動脈ないし椎骨動脈(いずれも脳を養う主幹となる血管)に留置して、その中をマイクロカテーテルが入ります。このマイクロカテーテルを通してプラチナコイルを誘導し、脳動脈瘤の中に充填していきます。脳血管内手術のひとつである脳動脈瘤コイル塞栓術は、開頭術を行わずに治療することができる魅力的な治療であり、近年くも膜下出血の患者に対してクリッピング術よりコイル塞栓群の方が1年後の機能的予後(術後の経過)が良かったとする報告もあることからコイル塞栓術を第一選択とする施設もあります。

クリッピング術とコイル塞栓術のどちらが優れているかではなく、むしろそれぞれの長所を活かして患者さん全体の治療成績の向上を図るべく、クリッピング術とコイル塞栓術の両治療法に精通し適切な治療選択を行うことが重要と考えられます。

なお、上記の処置はともに、あくまで再出血予防を目的とした治療であるため、くも膜下出血による症状の改善は見込めません。

| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | |

|

|

|

術中写真 塞栓中 |

塞栓後 |

〜脳血管攣縮(れんしゅく)〜

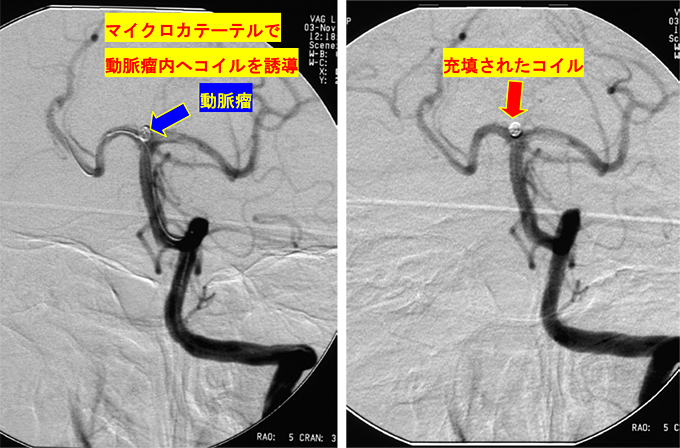

くも膜下出血は動脈瘤の再破裂を起こさなくても、全く後遺症なく回復できる割合は25%程度と考えられています。その原因には合併症である脳血管攣縮(れんしゅく)があります。脳血管攣縮はくも膜下出血発症後約1週間頃に生じ、長期間(1~2週間)続きます。脳血管攣縮の発生機序には複数の因子が複雑に関与していると考えられ、現在でも解明されていませんが脳血管が狭窄する(細く縮む)ことで脳に流れる血液が減ります。このため脳梗塞が起き、重篤な場合には麻痺や言葉を話せなくなったり、更には命に関わることもあります。その発生頻度は脳血管検査では約70%にみられるとされますが、症状を出す例は約30%で15%が予後不良といわれています。脳血管攣縮は他の頭蓋内の疾患ではほとんどみられないことから脳動脈瘤破裂後にみられる特徴的な現象とされています。

| くも膜下出血発症10日後の脳血管撮影 |

|

| 発症当日の脳血管撮影(写真左)と発症10日後の検査(写真右)を比べると、矢印の血管が細くなっていることが分かります。 |

動脈瘤の再破裂や脳血管攣縮のことを考慮すると、破裂する前の脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤)が発見されたとき、破裂予防の治療を本人や家族が強く希望される場合には、上記の破裂脳動脈瘤に対する再破裂予防のための手術と同じ治療を行なうことがあります。

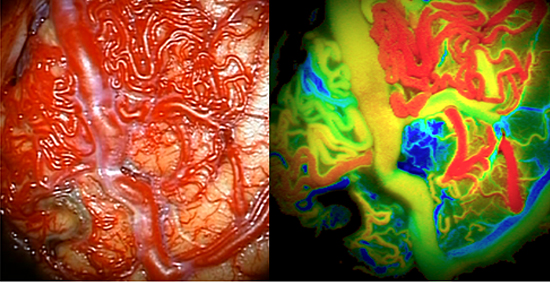

2)脳内出血について

出血が起こる脳の部位により症状は多彩ですが、体の半分が動かない(片麻痺)、顔が曲がる、呂律が回らない、体の半分がしびれたり感覚がおかしい、ものの名前が分からない、言葉がしゃべれない、言葉の意味が分からない、視野の一部が欠ける、強いめまいと吐き気がでる、などの症状が突然起こったときは要注意です。体の症状は両側に出ることは少なく、どちらか片側の半身に症状が出ることがほとんどです。また血腫が大きく脳ヘルニアと呼ばれる状態になったり、脳脊髄液の流れをせき止め水頭症と呼ばれる状態になったときには意識状態が悪くなることもあります。ただしこれらの突然の症状は脳の血管がつまって詰まって起こる、後述の脳梗塞でも同様にみられることがあります。

<高血圧性脳内出血>

50歳以上の中高年の方では、動脈硬化により血管の壁がもろく破れやすくなっているところに血圧が高くなることで、脳内出血をきたすことがあります。出血が好発する場所は被殻(ひかく)、視床(ししょう)という場所です。他には大脳皮質下、小脳、脳幹にも起こります。

脳出血による血腫(血の塊)が中等度量の患者さん対しては機能の改善を目的とした手術を、また血腫が大きく生命に関わるような患者さんに対しては救命処置を目的とした手術を行うこともあります。内視鏡を使った穿頭手術(頭に小孔を開けて行う手術)や開頭術により、血腫周囲の正常脳の二次的悪化を防ぐために血腫を取り除きます。

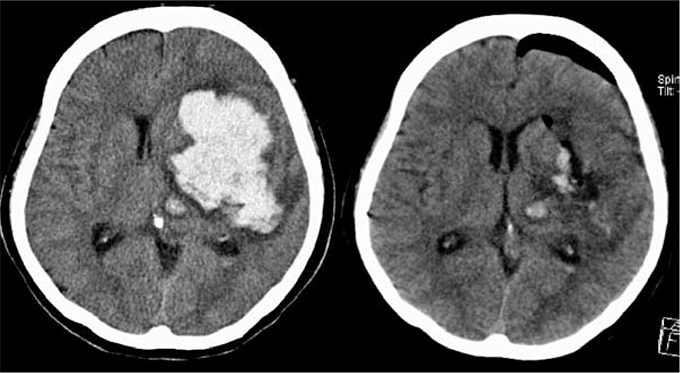

| 神経内視鏡血腫除去術前後の頭部CT画像 | |

|

|

| (手術前) | (手術後) |

| 皮質下出血に対する開頭血腫除去術前後の頭部CT画像 | |

|

|

| (手術前) | (手術後) |

<その他の原因による脳出血(脳血管奇形、もやもや病、アミロイド血管症)>

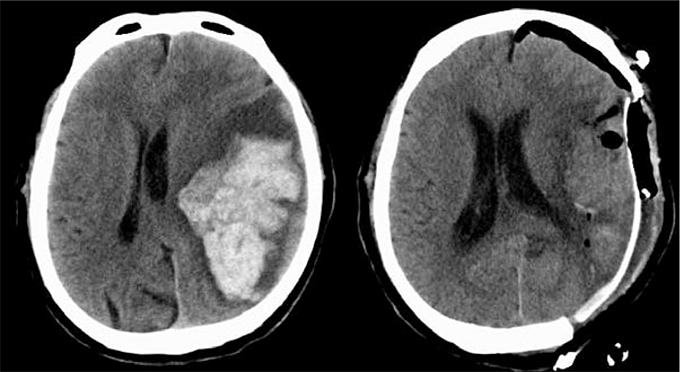

[脳血管奇形]

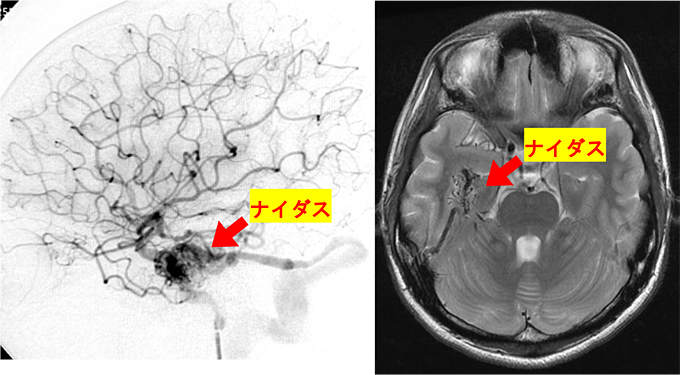

若年者の脳内出血の場合は、脳血管奇形からの出血である可能性を考慮し、詳しい血管の検査をする必要があります。血管奇形の中でも特に重要な疾患として脳動静脈奇形という病気があります。これは脳の動脈と静脈が異常血管の塊(ラテン語で巣を意味する「ナイダス」と呼びます)を介してつながっている病気で、正常に見られるような細動脈→毛細血管→細静脈という血管構造がないため、脳内出血、けいれん、神経障害の原因となります。脳動静脈奇形は人口10万人あたり年間1—2人の頻度で見つかり、脳内出血によって発見されることが多く、年間の出血率は3—4%と言われています。動脈瘤破裂によるくも膜下出血同様に重篤な疾患で、出血例の20%は致死的となり、再出血のリスクも発症直後1ヶ月が約30%と非常に高いとされています。治療法としては、外科的摘出術、定位放射線治療、脳血管内治療があり、これらを単独、または組み合わせて適切な治療を行わなければなりません。正常神経組織を含まないナイダスを外科的に摘出することは、正常組織に損傷を加えることのない有効な治療法ですが、脳幹や基底核と呼ばれる脳の深部に存在する脳動静脈奇形や、6cmを超えるような大きなナイダスの摘出に際しては手術により神経症状が出現する危険性が高いとされます。「ナイダスの大きさ」、「深部静脈系の関与」、「優位脳との近接」の3項目で外科的摘出の難易度はグレード1から5に分類され、これに基づいた現在の一般的な動静脈奇形の治療方針は以下のようになっています。

- 出血例や症状のあるグレード1,2の脳動静脈奇形は外科摘出術が勧められる。ただし摘出困難な症例では定位放射線治療を考慮する。

- 出血例や症状のあるグレード3の脳動静脈奇形では血管内治療後の外科摘出が推奨される。ただし優位脳に近接している症例では定位放射線療法が選択される場合もある。]

- グレード4,5の脳動静脈奇形の大部分は出血の有無にかかわらず経過観察が勧められる。

| 脳動静脈奇形の画像・手術所見 | |

|

|

| (脳血管撮影) | (頭部MRI) |

|

|

| (術中写真)脳表の巣状の異常血管 | ICG撮影(カラー表示) |

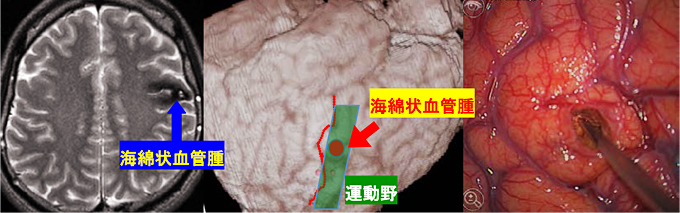

[海綿状血管腫]

海綿状血管腫という血管奇形も存在します。これは動静脈奇形ほど出血率は高くありませんが(約1.5%程度)、脳幹部のものは出血しやすいとされています。また遺伝性に発生し多発するタイプのものもあります。多房性で桑の実様の形状をとり脳動静脈奇形に見られるナイダスのような異常血管はありありませんが、内部で出血を繰り返すことで進行性に大きくなる場合があり、結果として症候性(けいれんや神経障害を起こすことがあります)となると外科的摘出術の適応となります。

| 左運動野の海綿状血管腫 | |

|

|

| 運動を司さどる脳の近くに病変を認めます(写真左、中央)。手術で運動機能をモニターしながら安全に摘出しました(写真右)。 | |

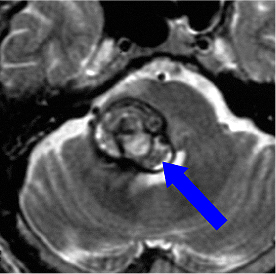

| 脳幹海綿状血管腫 | |

|

|

| 多房性で桑の実様の形状をとります | |

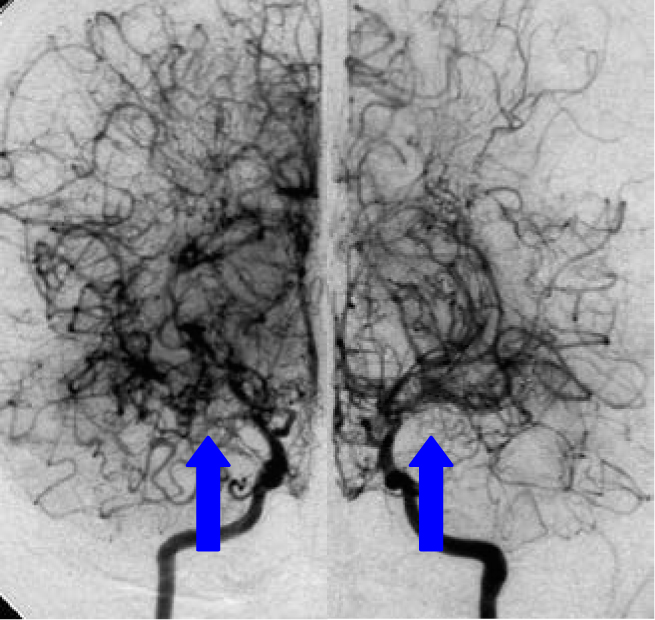

[もやもや病]

頭の中には通常4本の大きな血管(左右内頚動脈、左右椎骨動脈)が入り、脳を栄養していますが、左右の内頚動脈が最初に血管を分岐する直前で両方ともに狭窄や閉塞する病気です。これにより脳の血流が不足した結果、周辺の毛細血管が拡張したり、側副路の細い血管が増生することで脳血流を維持しようとします。これがもやもや病の本態で、毛細血管網がもやもやと見えることが病名の由来です。アジア系民族に多いとされ、日本では1年間に人口10万に対し約0.5人程度発生します。家族性発症も全体の10%程度にみられることから遺伝的要素の関与も示唆されています。発症形式は小児と成人例で異なり、成人のほぼ半数が脳出血で発症するため40歳前後の脳出血の原因として、もやもや病も考慮する必要があります。

| もやもや病の脳血管撮影 |

|

|

煙が立ち上ったようなもやもや血管の増生をみとめる |

[脳アミロイド血管症]

脳血管壁にアミロイドと呼ばれる線維状の蛋白質が沈着することに起因する脳血管障害です。脳アミロイド血管症はアルツハイマー型認知症の80%以上に合併することも知られていますが、アミロイド沈着が高度になると血管が脆弱となり破綻することで脳内出血を引き起こす原因となります。とくに高齢者にみられ再発しやすく脳全体に起こりうるため多発性に出血したり、高血圧がなくても脳出血が起こることもあります。

3)脳梗塞について

脳梗塞は、血液によって運ばれてくる酸素やブドウ糖が何らかの原因により十分ではなくなった時に生じます。酸素やブドウ糖が脳に運ばれなくなり、5分も経過すれば脳細胞は死んでしまいます。この脳細胞が死んでしまった状態が脳梗塞です。

実際の脳梗塞のほとんどは、脳に酸素とブドウ糖を運ぶ血管(動脈)に何らかの原因により生じた血管閉塞により起こります。閉塞する原因により脳梗塞を分類すると、脳の細い動脈が高血圧などの原因により閉塞して起こる「ラクナ梗塞」、不整脈などにより心臓の中にできた血の塊(塞栓)が血流に乗って脳の動脈を詰めてしまう「心原性脳塞栓」、脳の太い動脈が動脈硬化により狭窄している「アテローム血栓性脳梗塞」があります。

脳血流の回復により脳組織が救済されるのに許される時間は概ね3時間以内とされています。しかし1時間以内でも救済されない状況もあれば、6時間〜12時間経過していても回復する例もあります。脳梗塞の範囲は閉塞した血管の部位や周囲の血管からの側副路の発達具合によって様々となりますが、症状は脳出血の項でも記した通り、体の半分が動かない(片麻痺)、呂律が回らない、顔がまがる、体の半分がしびれたり感覚がおかしい、ものの名前がわからない、言葉がしゃべれない、言葉の意味がわからない、視野の一部が欠ける、強いめまいと吐き気がでる、などの症状が突然起こったときは要注意です。おかしいかなと思われたら、なるべく早く専門医を受診されることをお勧めします。

<ラクナ梗塞>

ラクナ梗塞は,大脳深部および脳幹などを直交する直径0.2~0.3mm程度の非常に細い動脈(穿通枝動脈と呼ばれる)に起きた細動脈硬化により生じる直径15mm以下の脳梗塞です。細動脈硬化の原因としては高血圧が強く関与しているとされます。血管壁にかかる負荷により膠原線維が増加し、進行すると均質で構造を失った脂肪硝子変性と呼ばれる状態となります。これにより血管内腔が狭窄、閉塞してできる梗塞と考えられています。発症は夜間や起床時などの安静時に起こり、数時間から数日にかけて進行することが多いと言われていますが,突発症状が完成する場合もあります。発生する部位によっては無症状なこともありますが、片側の脱力やしびれ、呂律が回らない、話しにくいなどの症状が出ることもあります。ただし意識障害が起こることはほとんどありません。無症状のものでも長期間のうちに多発すれば、認知機能の低下につながることもあります。再発予防は高血圧の管理と抗血小板薬の投与がなされます。運動障害がある場合はリハビリテーションにより機能改善をはかります。約80%の患者さんが日常生活の自立が保たれるとされ、一般的には機能予後は比較的良好な脳梗塞です。

<心原性脳塞栓>

不整脈(心房細動)のために心臓の中で血液のよどみが生じ血の塊(血栓)ができてしまい、これが血流に乗って脳血管に到達し閉塞させてしまう疾患です。脳血管の主幹動脈が急に詰まることも多いため、症状は突然に起こりかつ重篤なことがあります。先述のラクナ梗塞や後に記すアテローム血栓性脳梗塞よりも重い後遺症を残したり、その後の生存率も低いとされています。

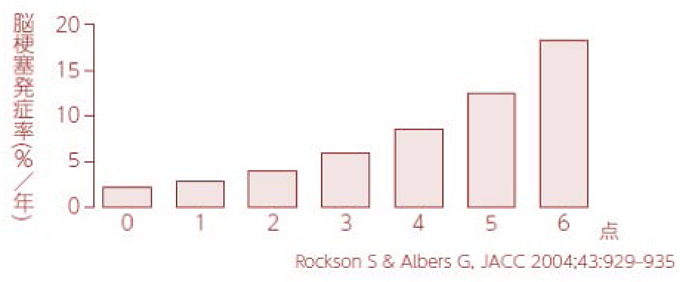

治療1— 予防

脳塞栓を起こさないようにするためには不整脈のコントロールとともに血栓ができないように予防する必要があります。心房細動の患者さんにどれくらい脳塞栓を起こす危険性があるかを予測し、血栓ができることを予防する治療である抗凝固療法を開始するかを決める指標にチャッズ(CHADS2)スコアというものがあります。心不全(C)、高血圧(H)、年齢(A;75歳以上)、糖尿病(D)の危険因子があると各1点、これまでに脳梗塞や一過性脳虚血発作(一時的に手足が動かなくなったり、言葉が話せないなどの発作)を起こしたことがある(S)を2点と加算します。この点数が高く、6点に近いほど脳梗塞の危険性が高いとされています。

| CHADS2スコアの脳梗塞発症率の関係 |

|

これまでの抗凝固療法にはワルファリンという薬しかありませんでした。ワルファリンは血液を固まりにくくする「抗凝固」作用と効果過剰による「出血」の副作用とのバランスをとるのが難しく、効き方にも個人差があるうえに、同じ患者さんでもその効果が日によってばらつくため、常に血液検査で効果をみながら投薬量を決める必要があります。以前はワルファリンの出血という副作用からチャッズ(CHADS2)スコア2点以上で抗凝固療法を開始した方がよいとされていましたが、新しい抗凝固薬が発売され、スコア1点の患者さんにも有用であると報告されたことから広く使用されつつあります。新規抗凝固薬のメリットは、梗塞予防効果はワルファリンと同等か、優れている上に、脳出血やその他の大出血の危険性が低いという点です。

しかし薬の適応には患者さんそれぞれの体の状態も大きく関わりますので、心房細動をお持ちの患者さんは主治医の先生とよくご相談ください。

治療2— 脳梗塞急性期内科的治療

まずt-PA(組織プラスミノーゲン活性化因子)静注療法が考慮されます。t-PAとは血栓を溶かす薬(血栓溶解薬)であり、脳血管を閉塞している血栓を溶かすことで脳への血液の流れ(脳血流)を早期に回復させ、完全に梗塞に陥ってない脳を障害から救うのがt-PA静注療法です。日本でt-PA製剤が使用できるようになったのは2005年10月からです。t-PAは強力に血栓を溶かし症状を劇的に改善させる可能性があります。しかし一方で大出血、特に脳出血を起こし状態が悪化する頻度は、使用しない場合の3−10倍とされ、それにより死亡率も高くなってしまうという問題点があるため、決して魔法の薬という訳ではありません。また完全に梗塞に陥っていない脳でも、血流再開までに時間が経過してしまうと脳細胞が死んでしまい梗塞巣となってしまうため、それ以降に投与しても症状の改善は見込めません。このため早期の血流再開が必要であり2005年の承認時には発症後3時間以内の投与が必須でした。しかし海外の試験の結果、発症後4.5時間以内でも効果を認め、国際的には各国のガイドラインでも発症後4.5時間以内投与が推奨されはじめ、日本でも2012年8月には発症後4.5時間以内に投与開始と改訂されました。これにより多くの患者さんに対してこの薬剤を使用できる適応が拡大しています。一方、軽症例、症状が急速に改善して軽症化する患者さんでは投与を控えるような指針となっています。

治療3— 脳梗塞急性期外科的治療

4.5時間以内にt-PA静注療法を行ったにも関わらず血栓が溶けず症状の改善を認めない、もしくは発症からすでに4.5時間以上経過しt-PAが使用できない患者さんの場合にはカテーテルを用いた血管内手術により血栓回収療法を行うことがあります。こちらは発症8時間以内の患者さんに対して2010年10月から保険適応となっています。最初に可能となった方法はMerciリトリーバルシステムというワイヤー状のデバイス(治療機器)で、血栓を回収する手技でした(2010年承認)。続いて登場したPenumbraシステムは血栓内にカテーテルを挿入し直接血栓を吸引するデバイスであり(2011年承認)、そして最も新しいSolitaireシステムはステント型血栓回収デバイス(2014年承認)と呼ばれ、閉塞部でステントを展開するとステント内に血栓が捕えられるのでそれを回収し血栓を回収できます。ステント型血栓回収デバイスは当初のMerciリトリーバルシステムと比べ効果良好で、欧米ではステント型デバイスが主流となっています。この治療分野では新たな機器が次々と生み出され今後の発展が期待でき、t-PA静注療法で改善が見られない患者さんや発症4.5時間以上経過しt-PAが使用できない患者さんに対してもこれらの治療デバイスを駆使することで有効な治療を行えるようになっています。

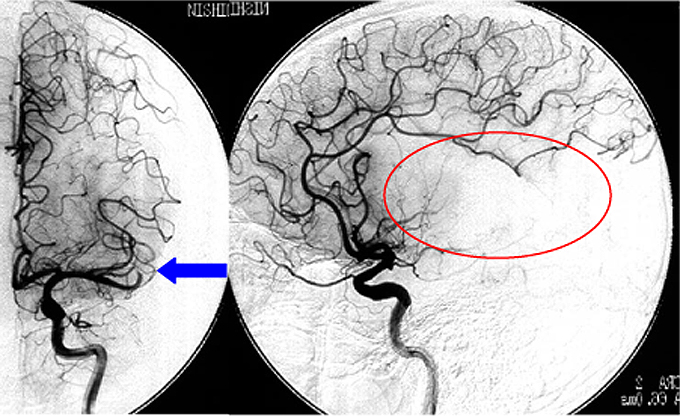

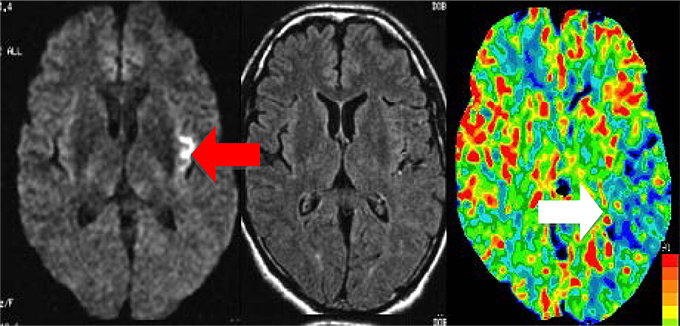

| 左中大脳動脈閉塞症例提示 |

|

| 脳血管が閉塞(青矢印)し血管が描出されない領域があります(赤丸の部分)。 |

|

| 拡散強調画像(画像左)では小さな急性期脳梗塞(赤矢印の白く写る部分)を認めるのみですが、 中央の画像(MRIのFLAIR画像)ではまだその変化は出ていません。脳血流量検査(画像右)では実際の脳梗塞より広い範囲で脳血流量の低下(白矢印の青色の部分)を認め、ここはまだ脳梗塞にはなっていないが今後脳梗塞になる可能性のある境界域であることが分かります。 |

|

| 血管内治療で閉塞した中大脳動脈の部分再開通が得られました。 |

|

| 治療後の頭部CT画像。最初の梗塞巣近くに小さな脳梗塞(青矢印)が見られますが大部分は脳梗塞にならずに済んでいます。 |

<アテローム血栓性脳梗塞>

アテローム血栓性脳梗塞は脳を養う主要血管(左右内頚動脈と椎骨動脈)の動脈硬化により傷ついた血管内壁に血栓が形成され、動脈が閉塞したり末梢の血管へ血栓が流れたりして起こる脳梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞の原因として粥状動脈硬化があげられます。これは動脈壁に粥(かゆ)状の固まり(プラーク)が発生し、動脈が硬化性変化を起こすものです。このプラークが大きくなると、動脈径が狭くなるため血液が流れにくくなります。これに高血圧が加わると、動脈壁への負荷が増えプラークを覆っている膜が破れます。そこを修復しようと血小板により血栓がつくられます。これによっても動脈の狭窄がひどくなり、さらに進行すると血管を閉塞してしまいます。脳で粥状動脈硬化が起こり血栓による血流の停止や血栓がはがれて末梢血管の塞栓が起こるとアテローム血栓性脳梗塞なとります。

粥状動脈硬化のリスクファクターとしては糖尿病、高血圧、脂質代謝異常症(高コレステロール血症)などがあげられます。

アテローム血栓性脳梗塞は脳梗塞の原因の30〜40%を占めると言われています。その原因部位として多いものが内頚動脈起始部(頚部)の動脈硬化性狭窄病変(動脈硬化により内膜肥厚が進行し血管の内腔が狭くなった状態)です。この病変は外科的に治療をすることが可能でありその治療法について説明します。

治療 –頚部内頚動脈狭窄について

内頚動脈起始部の狭窄性病変に対しては、頚部の皮膚を切開して行う頚動脈内膜剥離術(CEA)と呼ばれる代表的な外科手術があります。全身麻酔下に一時的に狭窄部の血流を遮断し、血管の内膜と中膜の間を丁寧に剥離してプラークを内膜ごと摘出し血管壁を縫合します。なお、血行遮断中には内シャントと呼ばれる器具で脳血流を確保します。一方で、皮膚を切らない治療として最近その治療効果も認知されるようになった頚動脈ステント留置術(CAS)が、CEAの代替治療手段として注目を集めています。CEAの手術とは異なってメスを使わず、血管の内側からアプローチして、ステントと呼ばれる網目状の筒を病変部をカバーするようにおいてバルーン(ソーセージ状に膨らむ血管形成用の丈夫な風船)で血管を内側から拡張させる方法です。なお、病変部から血栓や内膜の微細な異物が生じますが、これを回収するためのバルーン・フィルターカテーテルなどを併用し安全に行います。

頚部内頚動脈狭窄は検査で偶然発見される場合もあります。このように偶然に明らかになった狭窄性病変は「無症候性」病変と呼びます。これに対してこれまでに発症した脳梗塞の原因もしくは一過性に起こる脳虚血症状の原因と考えられる頚動脈狭窄病変を「症候性」病変として区別します。血管が70%以上狭窄している症候性病変は内服薬による治療を行っても平均2年以内に狭窄側の脳に26%の脳梗塞が生じるという臨床研究結果があるため、脳卒中治療ガイドライン2009でも外科的治療を行うことが推奨されています。これまでの共同研究では症候性の狭窄の場合、70%以上の狭窄率ではCEAにより同側脳梗塞の危険率は26.0%から9.0%(2年間累積)に、また50~69%の狭窄率では22.2%から15.7%(5年間累積)に減少すると報告されています。ただし、これまでの手術合併症の発生が前者で6%以下、後者で2%以下の施設での手術に限ります。また50%以下の狭窄率ではCEAの有効性はない(18.7%→14.9%)と言われています。これに対して、60%以上の狭窄性病変を持つ無症候性病変は内服薬による治療を行った場合に、(全)脳梗塞になる割合は5年以内で11.8%とする報告があります。無症候例では、60%以上の狭窄率の人に対して、これまでの手術合併症の発生が3%以下の場合にはCEAにより脳梗塞の危険率は11.8%から6.4%に減少するとの結果が出ています。

治療効果については現状ではCEAが優位であるとの報告が多く、現時点で臨床研究結果から導きだせるCASの手術適応は「外科治療を受けるのにハイリスクを有す、50%以上の症候性狭窄もしくは80%以上症無候性狭窄の症例」ということになります。ただし現在も様々な共同研究によるトライアルが進行中であり、これらの結果により今後さらに、CEAとCASにおける適応基準の棲み分けが明確化されていくと考えられます。

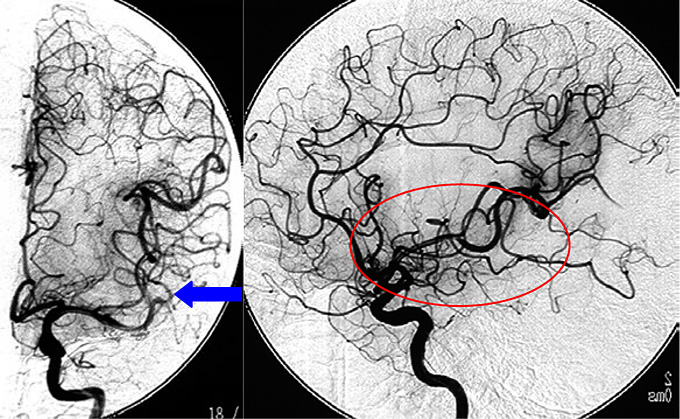

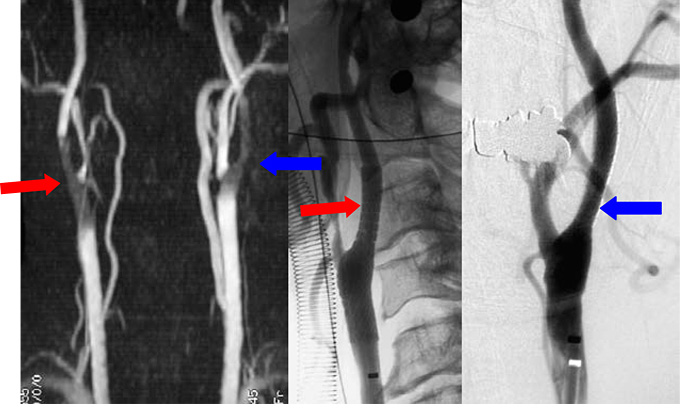

頚部内頚動脈狭窄症の症例提示

|

|

| (ステント留置前MRA) | (血管撮影 右) (血管撮影 左) |

右側(赤矢印)は「症候性」病変で、左側(青矢印)は偶然に明らかになった「無症候性」病変。

|

|||

| (ステント留置後MRA) | (血管撮影 右) | (血管撮影 左) | |

| 手術後、狭窄の改善が認められます。 | |||

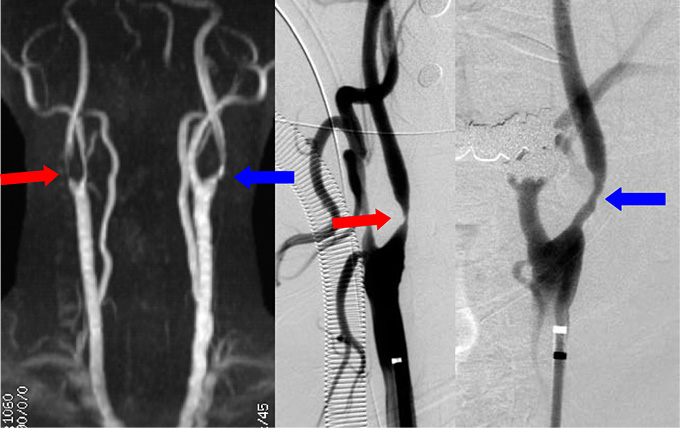

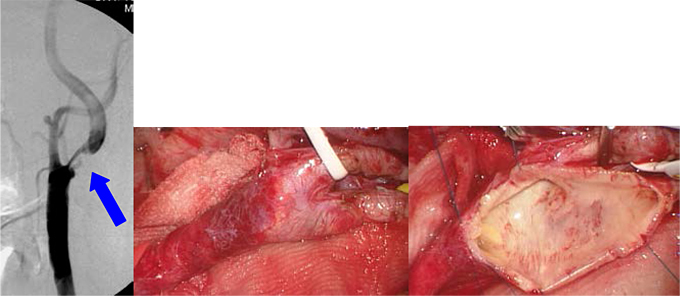

頚部内頚動脈狭窄症の症例提示

|

|

|

血管撮影(画像左)で認めた高度狭窄例に対して頚動脈内膜剥離術(CEA)を施行しました(画像中央、画像右)。

|

|