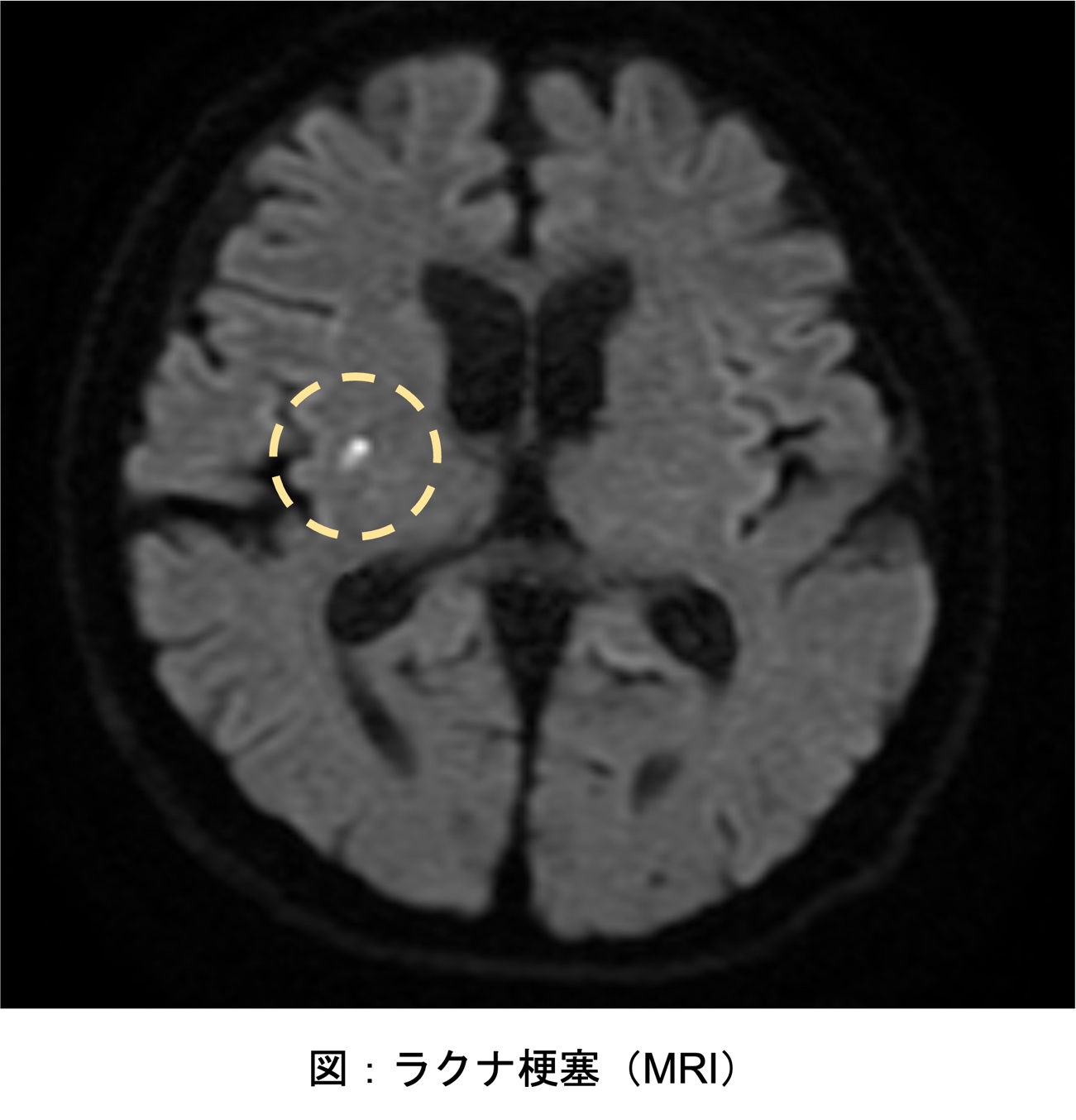

ラクナ梗塞

脳梗塞は原因によって幾つかの疾患に分類されていますが、その代表的なものに、①ラクナ梗塞(高血圧症が原因)、②心原生脳塞栓症(不整脈が原因)、③アテローム血栓性脳梗塞(頚部血管の動脈硬化などが原因)があります。

ラクナ梗塞

病態

大脳深部および脳幹などを直交する直径0.2~0.3mm程度の非常に細い動脈(穿通枝動脈と呼ばれる)に起きた動脈硬化により生じる、直径15mm以下の脳梗塞です。細動脈硬化の原因としては高血圧症が強く関与しているとされ、ラクナ梗塞の主な原因は高血圧症であるとされています。高血圧症により、慢性的に血管壁に負担(負荷)がかかり、その結果血管内腔(血液の通り道)が狭窄、閉塞して起こる疾患と考えられています。

発症様式

発症は夜間や起床時などの安静時に起こり、数時間から数日にかけて進行することが多いと言われていますが,突発症状が完成する場合もあります。

症状

発生する部位によっては無症状なこともありますが、片側の手足の脱力やしびれ、呂律が回らない、話しにくいなどの症状が出ることもあります。意識障害が起こることはほとんどありません。無症状のものでも長期間のうちに多発すれば、認知機能の低下につながることもあります。

診断

MRIにて高信号の箇所(白い点として見られる)を確認します

治療

治療・再発予防は高血圧の管理と抗血小板薬(いわゆる“血をサラサラにする薬”)の投与がなされます。運動機能(歩行など)に障害がある場合はリハビリテーションにより機能改善をはかります。

約80%の患者さんが日常生活の自立が保たれるとされ、一般的には機能予後は比較的良好な脳梗塞です。