髄膜腫

原発性脳腫瘍(頭蓋骨の内側の組織から発生する脳腫瘍)の中では比較的発生頻度の高い腫瘍です。脳を覆っている髄膜から発生し、脳や脳神経などの正常組織を圧迫することにより症状を生じる良性の腫瘍です。一部に増大しやすい、再発しやすいタイプが10-20%ぐらい含まれており、これらは脳実質等に浸潤する性質も持っています。

症状・診断

腫瘍の発生する場所に関連した症状が出現します。たとえば、運動野を圧迫する場合麻痺症状が、言語野を圧迫する場合言語障害が、視神経を圧迫する場合視力視野障害が生じます。診断には頭部CT検査や、頭部MRI検査が行われます。脳ドックなどで無症状の小さなうちに診断されることもあります。

治療方法

現在、薬物による治療で治療を効果的に縮小させるような治療はありません。したがって、基本的に治療方法は手術による摘出になります。髄膜腫は栄養している血管が豊富であり、術中の出血をコントロールするために術前準備として脳血管撮影を行い、栄養血管を確認し、栄養血管を塞栓(血管を詰めてしまう)することがあります。

脳ドックなどでたまたま見つかったような小さな髄膜腫で、周囲への圧迫の症状がない場合には、腫瘍の増大傾向を注意深く画像検査(CT,MRI)で経過観察を続ける必要はありますが、すぐに手術をする必要はありません。ただし小さくても早期の手術が勧められる場所としては、視神経が通過する視神経管という骨構造の近傍に生じるものがあります。

症状を生じている場合には、症状改善を目的として摘出手術をお勧めすることは当然ですが、通常はとてもゆっくりと発育する腫瘍のため無症状でも比較的大きくなって見つかる場合があります。この場合、将来の症状出現を予防するため、積極的に摘出を行うことがあります。大きさが3cmを超えるものや石灰化(カルシウムの沈着)を伴わないもの、患者さんの年齢が60歳未満であるもの、周囲の脳に腫れ(浮腫)を伴うもの、MRI検査のうちT2強調画像という撮影方法で白く見えるものは拡大する危険性があるとされ、手術を考慮する必要があります。さらに、頭蓋底と言って脳の底面に当たる部分や、脳幹の前面に生じた場合には、大事な脳神経や血管を巻き込んでいることも有り、神経機能温存の観点から全摘出することは困難となります。このような場合、術後に放射線治療、なかでも定位放射線治療を併用することがあります。

治療後

摘出手術の際、機能温存のため腫瘍の一部残存を余儀なくされた場合は当然ですが、全摘出できたとしてもその後継続的に画像経過観察を行い、腫瘍の再発の有無を確認する必要があります。腫瘍の発生した髄膜を周囲正常と考えられるところまで摘出しても、10年の経過中に約10%に再発が生じたとするデータもあるからです。

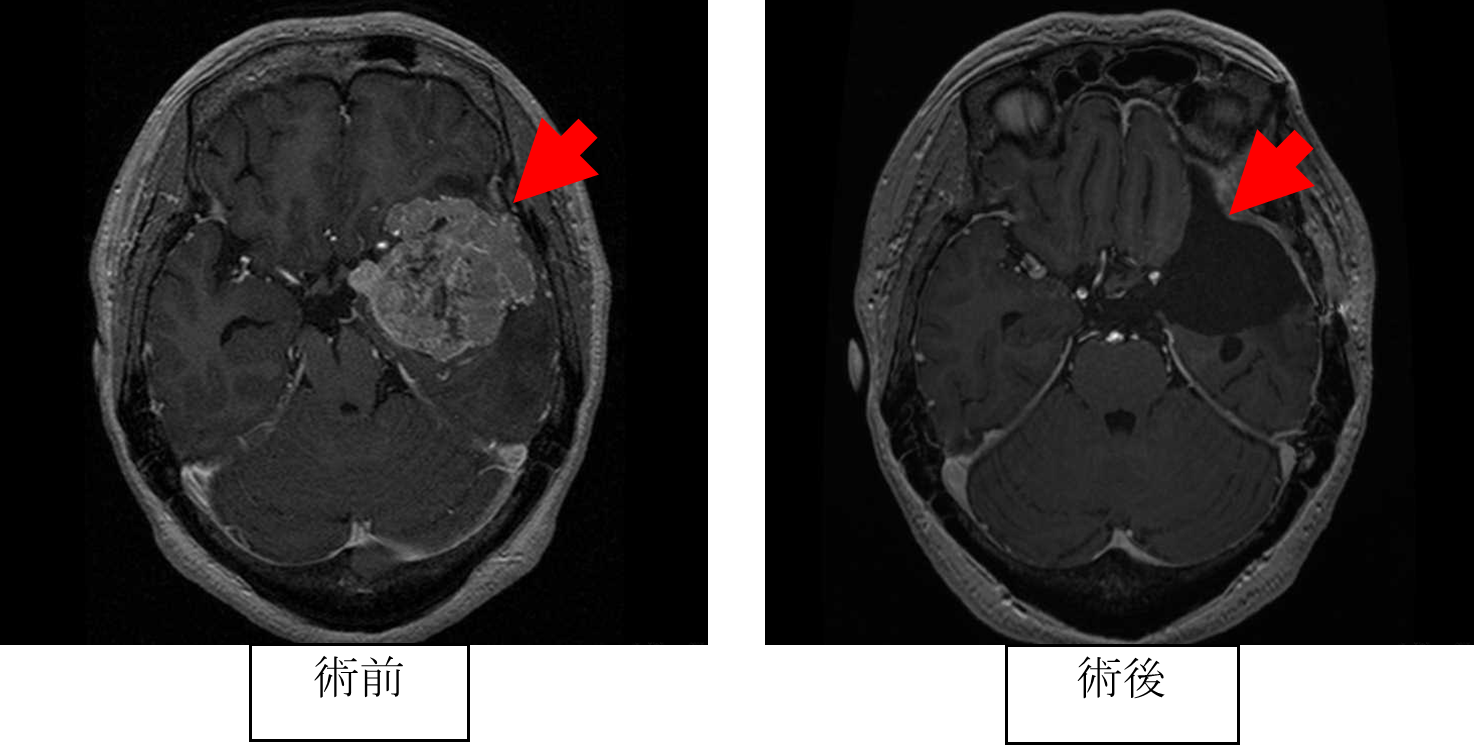

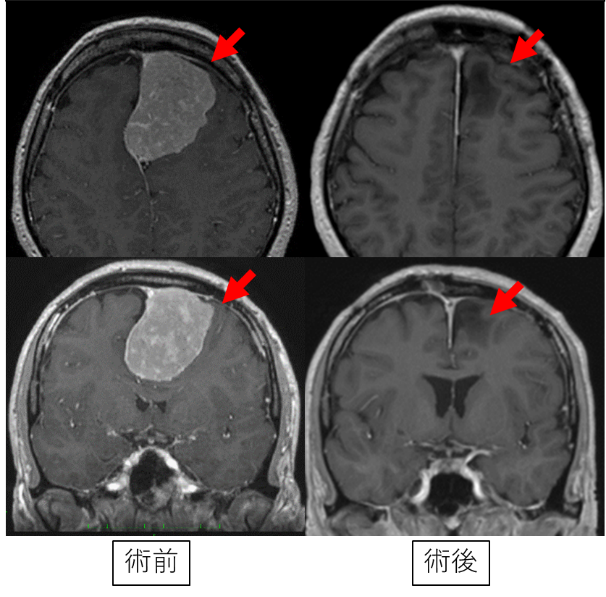

聴力低下の精査の際に偶然発見された髄膜腫。関連する神経症状なし。腫瘍は全摘出されており、術後神経症状の出変なし。