下垂体神経内分泌腫瘍(下垂体線腫)

これまでは下垂体腺腫(pituitary adenoma)と呼ばれていた腫瘍ですが、今後下垂体神経内分泌腫瘍(pituitary neuroendocrine tumor)という名称に変更されていく腫瘍です。

下垂体は、ホルモン分泌を仕事とする臓器であり、脳の底面で鼻腔の奥にトルコ鞍と呼ばれる骨のへこみがあり、この中に視床下部から下りてくる下垂体茎につながる状態で約1cm程度の大きさで鎮座している組織です。上方には視神経が通っており、両脇には海綿静脈洞という静脈の中に走行する状態で内頸動脈が存在します。下垂体の前方は前葉、後方は後葉と呼ばれており、前葉からは、成長ホルモン(GH)、性腺刺激ホルモン(LH/FSH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、プロラクチン(PRL)が、後葉からは抗利尿ホルモン(ADH)、オキシトシンというホルモンが分泌されています。

下垂体神経内分泌腫瘍(下垂体腺腫)は、下垂体前葉から発生する良性腫瘍で、原発性脳腫瘍の約20%を占めます。プロラクチン(PRL)、成長ホルモン(GH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)などを過剰に産生してホルモン過剰による症状をきたす機能性腫瘍(functioning)と、ホルモンは産生せずに大きくなり、周囲正常構造物への圧迫による視力や視野障害、精神症状、水頭症併発による頭蓋内圧亢進症状、ホルモン分泌低下による症状などをきたして見つかる非機能性腫瘍(non-functioning)に分類されます。全国脳腫瘍統計(2005-2008)では非機能性腫瘍が53%と最も多く、ついで成長ホルモン産生腺腫(末端肥大症)(20%)、プロラクチン産生腺腫(14%)、副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍(クッシング病)(6%)の順にみられます。

症状

非機能性腫瘍は、ホルモンの分泌による症状がないことから大きく成長し、周囲正常組織を圧迫することによる症状で発見されることの多い腫瘍です。視神経を上方に持ち上げて圧迫し、両耳側半盲という、両耳側の視野が欠けてくる症状や、正常下垂体を圧迫し、ホルモンの分泌低下による症状、まれではありますが非常に大きくなると前頭葉の圧迫による精神症状や、脳室という脳脊髄液の流路を閉塞し、水頭症を閉塞することによる頭痛、意識障害で発見されることもあります。

ホルモンの分泌低下の症状

ホルモンの分泌低下の症状は、以下のようなものが挙げられます。

成長ホルモン(GH)

疲れやすさ、集中力の低下、鬱症状、内臓脂肪の増加、筋肉量の低下など。

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH):

脱力感、疲労感、体重減少、筋肉痛、嘔気、下痢、低血糖症状、電解質異常(低ナトリウム血症)など。

甲状腺刺激ホルモン(TSH):

疲労感、倦怠感、むくみ、耐寒性の低下、体重増加、動作緩慢、記憶力低下、便秘など。

抗利尿ホルモン(ADH):

口渇、多飲、多尿。尿崩症と呼ばれます。

ホルモン過剰分泌症状

機能性腫瘍では、ホルモンの過剰分泌による症状にて発見されます。ホルモン過剰分泌症状は以下のようなものが挙げられます。

成長ホルモン(GH):

末端肥大症という別名の通り、額や顎、鼻、唇、舌が大きく分厚くなる顔貌変化や手足の肥大、睡眠時無呼吸、高血圧、糖尿病、頭痛、異常発汗、軟部組織の飛行による手足のしびれの出現、顎骨の肥大による歯のかみ合わせの異常など。大腸ポリープを生じ、癌化のリスクがあることから大腸カメラによる検索が必要。

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH):

満月様顔貌と言われる丸い顔貌、中枢性肥満と呼ばれる、四肢の筋萎縮による手足が細く体幹は肥満体型という外観、腹部や大腿部に妊娠線のような線が生じる進展性赤紫色皮膚線条、高血圧、ニキビの増加、多毛、糖尿病、骨粗鬆症、精神症状など。

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

動悸、頻脈、発汗増加、体重減少など。

性腺刺激ホルモン(LH/FSH)

男性では女性化乳房、精巣腫大、性腺機能異常、女性の場合月経異常、不妊、乳汁分泌など。

プロラクチン(PRL)

男性の場合、性欲低下、インポテンス、女性化乳房、乳汁分泌など、女性の場合、月経不順・無月経、不妊、乳汁分泌など。プロラクチンの過剰分泌は薬剤内服に伴う副反応として生じることも知られており、原因としての内服薬の検討も大変重要になります。

診断

これらの症状が見られる場合に、レントゲン撮影や頭部CTや頭部MRI,採血による下垂体ホルモンの分泌状態の評価を行うことにより診断を行います。また、下垂体ホルモンの分泌低下や分泌過剰は、その診断により、指定難病として難病医療費助成制度を利用することが出来る場合があります(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5486#07)ので、主治医にご確認ください。

治療方法

下垂体神経内分泌腫瘍(下垂体線腫)が見つかった場合でも、腫瘍のタイプ、患者さんの年齢、腫瘍の大きさなどを考慮して治療方針を決める必要があります。

成長ホルモン産生腫瘍(末端肥大症)

手術による摘出が第1選択になります。合併症などにより全身麻酔手術が困難な場合、手術後も成長ホルモンが治癒基準に足しない場合には薬物治療や放射線治療が併用されます。薬物治療としてはソマトスタチン誘導体(オクトレオチド、ランレオチド、パシレオチド)、成長ホルモン受容体拮抗薬(ペグビソマント)、ドパミン作動薬(ブロモクリプチン、カベルゴリン)が用いられます。薬物療法による効果が不十分な場合には定位放射線治療を選択します。

副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍(クッシング病)

手術による摘出が第1選択になります。手術後もホルモン分泌コントロールが不十分な場合には、薬物治療や放射線治療が併用されます。薬物治療としては、ACTH 抑制療法としてソマトスタチン誘導体(パシレオチド)、ドパミン作動薬(カベルゴリン)、コルチゾール抑制療法としてメチラポン、オソロドロスタット、トリロスタン、ミトタンなどが使用されます。薬物療法による効果が不十分な場合には定位放射線治療を選択します。

甲状腺刺激ホルモン産生腫瘍

手術による摘出が第1選択になります。薬物治療としてはソマトスタチン誘導体(ランレオチド)が用いられます。薬物療法による効果が不十分な場合には定位放射線治療を選択します。

性腺刺激ホルモン産生腫瘍

手術による摘出が第1選択になります。薬物治療としては現在保険適応のある薬剤はありません。外科的切除が困難な部位に腫瘍が残存あるいは再発の場合で、腫瘍の増大傾向を認め、再手術が難しい場合場合には定位放射線治療を選択します。

プロラクチン産生腫瘍

カベルゴリンというドーパミン作動薬を用いた内服治療が第1選択になります。プロラクチン値の下がり具合により、初期の0.25mg週1回内服から徐々に容量を増やしていきます。この治療薬は、化学療法剤のような腫瘍細胞を死滅させる薬ではないため、長期にわたり服用を継続する必要があります。プロラクチン値正常化後、平均約4-5年の内服継続の後、内服中止した例では30-60%のプロラクチン値再上昇の報告もされています。出産ご希望の方に対しては、一旦内服を中止し、出産後プロラクチン値の再上昇が見られた場合に内服治療を再開するなどの対応も行われています。薬物治療抵抗性、薬の副作用(吐き気、うつ、不安など)で内服が継続できない、画像上全摘出が可能で、手術により治癒が見込まれる場合には手術適応となります。

下垂体神経内分泌腫瘍(下垂体腺腫)に対する手術の方法は、鼻の穴から内視鏡を用いて行う内視鏡下経鼻経蝶形骨洞手術が基本ですが、腫瘍が大きい場合には開頭手術の併用が必要になることもあります。手術に関連する合併症(下垂体前葉ホルモンの低下、尿崩症、髄液瘻、感染など)が生じない場合入院期間は2-3週間程度です。当科は滋賀県においては最も下垂体腺腫の手術症例が多く、これまでに蓄積された経験も豊富です。また、眼科、耳鼻科、内分泌代謝内科、麻酔科など脳神経外科以外の専門診療科の協力が必要ですので、スタッフが充実している本院に是非ご相談下さい。

治療後

手術による全摘出が行われた場合においても、非機能性腫瘍においては長期的な再発確認のための画像経過観察が、また、機能性腺腫においては術後ホルモン分泌が正常化しても、ホルモン分泌過剰の再出現の有無を確認していく必要があります。手術によるホルモン分泌改善が得られなかった場合には、再手術、薬物療法の導入、放射線治療の導入について検討の必要があります。

術前から、もしくは術後にホルモン分泌低下が認められる場合には、継続的にホルモン補充療法を継続する必要があります。特に副腎皮質ステロイドについては体調不良時に増量して服用する必要もあり、きめ細かな内服指導も必要となります。

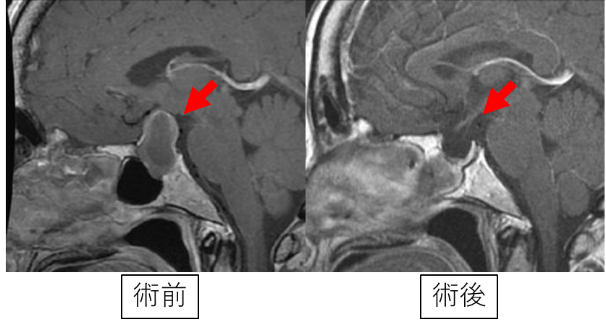

視力視野障害にて発見された非機能性下垂体神経内分泌腫瘍。術後視力視野障害は改善。ホルモン分泌機能は維持されている。