神経鞘腫

神経を包んでいるシュワン細胞という細胞が形成する神経鞘から発生する良性腫瘍です。原発性脳腫瘍の約10%を占める腫瘍です。全身の様々な神経に発生しますが、多くは聴神経に発生します。聴神経は音を聞く蝸牛神経と平衡感覚を司る前庭神経により構成されますが、そのうち前庭神経から発生するため前庭神経鞘腫という呼び方をされます。脳神経ではこのほかに、三叉神経、顔面神経、舌下神経などにも発生します。一部に家族性(遺伝性)に発生するものがあり、神経線維腫症と呼ばれます。この場合、神経鞘腫以外の腫瘍発生の可能性があります。

症状・診断

発生母地となる神経に関連した症状が発見の契機となります。最も頻度が高い前庭神経鞘腫の場合、聴力の低下、耳鳴り、めまいなどの症状で耳鼻咽喉科を受診され、発見される例がおおくあります。大きくなると併走する顔面神経や近くを走行する三叉神経、舌咽神経/迷走神経、脳幹/小脳の圧迫により、それぞれ顔面神経の麻痺、顔の感覚異常、飲み込みにくさ、四肢の脱力や歩行が安定しないなどの症状が生じます。また、腫瘍が比較的小さくても脳脊髄液の貯留傾向(水頭症)を生じることがあり、頭痛や物忘れ、尿失禁、歩行不安定を生じることがあります。

診断はCT検査やMR検査で行うことが出来ます。

治療方法

この腫瘍は良性腫瘍であるため、発見後は症状、腫瘍の大きさにより治療方法が分かれます、すなわち、①定期的な画像経過観察②手術による摘出③定位放射線治療④手術と定位放射線治療の4つの選択肢があげられます。たとえは頻度の最も高い前庭神経鞘腫の場合、腫瘍のサイズが小さく手術治療による症状の悪化や症状出現のリスクが懸念される場合には経過観察の方針を選択します。腫瘍のサイズが小さくても経過観察中に腫瘍の成長が早いと判断された場合には手術治療もしくは定位放射線治療の導入を検討する必要があります。定位放射線治療は手術による摘出と比較し、侵襲性が低く、神経機能の温存率(顔面神経麻痺の回避)は良好であり、腫瘍の制御(小さくなる、もしくは大きくならない)成績も手術と同等との報告も出ています。しかし、この治療の選択は、直径約3cmを超えない物に限定されます。超える場合は手術による摘出を行いますが、顔面神経機能温存が可能であれば全摘出を目指し、腫瘍と神経の癒着などにより機能温存が難しい場合には出来る限りの摘出を行い、残存腫瘍については画像経過観察を行いながら増大時に定位放射線治療を追加選択するという方針が選択されます。

水頭症の合併が認められた場合には通常脳室腹腔シャント術という別の手術を行う必があります。腫瘍に対する手術や定位放射線治療の導入前に発生する例もあり、脳室腹腔シャント術を先に選択する例もあります。

治療後

定位放射線治療を行った例においては、腫瘍が消滅するのではなく、あくまで腫瘍が小さくなるもしくは大きくならないように制御する治療のため、長期にわたり画像による経過観察を行う必要があります。また、手術により術中の所見および術後の画像検査で全摘出できたと判断される例においてもやはり長期的な画像経過観察により、再発の評価を行っていく必要があります。

脳室腹腔シャント術を受けられた方においては、シャントの感染やシャントの詰まりなどが術後生じ

る可能性があり、定期的な観察が必要になります。

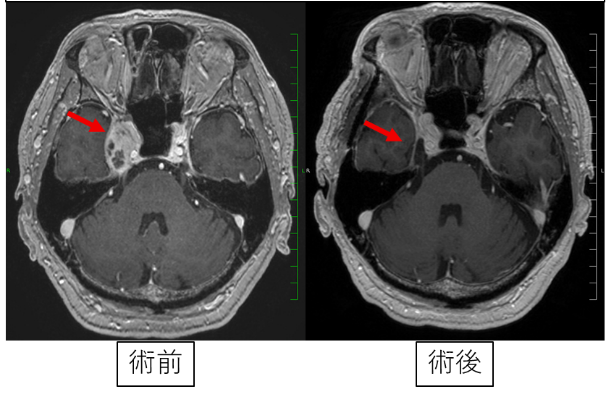

右顔面の知能低下、複視で発症の右三叉神経鞘腫。腫瘍は全摘出。術後一部の知覚低下残存も複視は消失。

左聴力低下、めまいで発症の左前庭神経鞘腫。顔面神経並びに脳幹への癒着が強く同部位に一部腫瘍が残存。術後3年の経過で残存腫瘍の増大を認めず。