頭蓋咽頭腫

頭蓋咽頭腫は胎生期の頭蓋咽頭管と呼ばれる組織の遺残から発生する先天性腫瘍と考えられています。小児脳腫瘍の6-9%、原発性脳腫瘍の3%を占めます。発生年齢は、5-10歳と50-60歳の2つのピークがあります。

視床下部から下垂体をつなぐ下垂体茎に発生するためちょうど下垂体の上に乗ったような状態で存在します。90%は嚢胞性で内部に黄褐色で汚いmotor oil 様の液体が貯留しています。また、CT では70%前後に石灰化が認められます。エナメル上皮腫型と扁平上皮乳頭型に分類され、小児のほとんどがエナメル上皮腫型で、成人発生例では80%がこの型に分類されます。エナメル上皮腫型では、石灰化や嚢胞の形成が特徴になります。成人に多い扁平上皮乳頭型は、石灰化や嚢胞は伴わないとされています。トルコ鞍内から発生するものや第3 脳室内から発生するものもあります。

症状・診断

腫瘍により視神経に圧迫が加わり、視力・視野障害を呈したり、下垂体茎に発生することからホルモンの分泌障害を生じ、とくに副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌が低下すると全身倦怠感や疲労感の出現、精神症状が出現し、また、抗利尿ホルモン(ADH)分泌は低下すると、尿崩症という、大量に尿が得る症状が出現します。前頭葉を圧迫して認知障害や性格変化が見られることもあります。第3 脳室内に大きく進展すると、脳脊髄液の流れを妨げ、水頭症をきたすこともあります。

治療方法

手術による摘出術が第1選択になります。境界が明らかであり、腫瘍と正常構造物との癒着が存在しない場合、全摘出が期待できますが、周囲の正常脳組織や血管などへの癒着や浸潤がある場合、全摘出は困難となります。手術による全摘出が出来なかった場合には放射線療法を行います。

手術方法としては、現在内視鏡を用いた内視鏡下経鼻経蝶形骨洞手術が主な方法となっていますが、腫瘍の大きさ、進展方向等により内視鏡での摘出手術が困難であり、従来の開頭手術を用いた摘出術を選択せざるを得ない場合もあります。良性腫瘍ではあるのですが、視床下部や視神経に強く癒着し、全摘出が困難なことがしばしばあり、残存腫瘍に対しては放射線治療を選択することになります。

治療後

手術加療後は、全摘出が可能であった場合にも、全摘出が困難で放射線治療を併用した場合であっても腫瘍の再発/再増大確認のため、長期の画像経過観察が必要となります。全摘出できた場合では術後5年間での再発率は10-20%、全摘出ができず、放射線療法を併用した場合には術後5年間での再発率は20-30%と報告されています。視床下部への浸潤傾向が見られた場合には、術後に視床下部性の肥満が発生する事が知られており、食事や運動によるカロリーコントロール、体重コントロールも必要となる場合があります。また、本腫瘍は下垂体茎に発生することから、全摘出に重きをおけばおくほどホルモン分泌障害の発生を避けて通れないことになります。その場合、術後ホルモンの補充療法を行う必要が生じます。規則正しく、欠かすことなく内服を継続する必要があるとともに、特に副腎皮質ステロイドについては体調不良時に増量して服用する必要もあり、きめ細かな内服指導も必要となります。

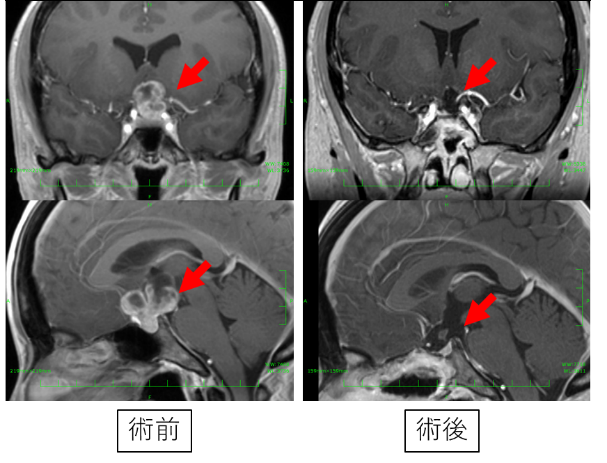

両耳側半盲、左視力低下で発見された頭蓋咽頭腫。内視鏡下経鼻経蝶形骨洞手術にて全摘出。術後視力視野改善。ホルモンの補充療法を継続。